世界を生きることを諦めない。

Activity

国外・国外での活動をご紹介。

Madagascar

マダガスカルと聞いて何を想像しますか?

マダガスカルはアフリカの南東に位置する島国です。

貧困国家の多いアフリカの中でも特に貧しく、

日本とはかけ離れた生活をしている人たちがたくさんいます。

裸足でぼろぼろの服を着て、それでも毎日を生きている人たちがいます。

そんなマダガスカルに1か月という期間だけど滞在して

私たちは彼らと出会うことができました。

マダガスカルでの調査

私たちがマダガスカルに行く理由は、実践的な「調査」をするためです。

例えば所得、身長体重、教育年数、農地の収穫量。

その他にも、人的なネットワークの有無やリスクに対する考え方など、

ありとあらゆることを詳細に聞き出します。

調査にかかる時間は1世帯当たり2,3時間ほど。これを農村地域、スラム街にて実施します。

このような調査を行うことで、彼らの現状をデータで把握することが可能になります。

それらを統計的に分析し、彼らの貧しい生活を改善するための術は何なのか、

私たちにできることは何なのかを、エビデンスの力をもって考え続けます。

マダガスカルでの暮らし

-都市部-

マダガスカルの首都アンタナナリボ。

車は黒い排気ガスをまき散らして、市場では露店がひしめき合って、たくさんの人が賑やかに行き来しています。

とはいえ人々の暮らしは「豊か」とは言い難い。

街を出歩くと、大勢の人が寄ってきます。

物乞いです。彼らは汚れた掌を差し出して、

悲しそうな顔、瞳でこちらを見上げてきます。

子供も大人も関係なく。

中には、4歳の少女、10年以上物乞いをし続けている少年もいました。また貧しさを理由に、スリや窃盗の犯罪も多発しています。

高級なブティック、綺麗なフランス料理屋がある街の裏に「豊か」さとはかけ離れた、残酷な世界があります。

でも彼らはこうするほかありません。明日を生きるために。

マダガスカルでの暮らし

-農村部-

農村地域では、都市部よりも所得が低い傾向にあり、

国際貧困ラインの$3を大きく下回ります。

土壁の家に住み、火を起こして料理をして、農業に勤しむ。

都市農村間のみならず、

農村内でも格差は存在します。

机や椅子といった家具が揃っている家もあれば、

そういったものは1つもない家もあります。

衣類も十分にないため、

色褪せて穴が開いた服を何年も着ている子供、

靴がなく常に裸足の子供も大勢いました。

テレビやスマートフォンなどの機械や娯楽は一切ありません。

農業で得た少ない所得でその日暮らしの生活を送る。

彼らにとって、絶対に明日が来る保障はありません。

マダガスカルでの暮らし

-スラム-

道路脇でひときわ大きな存在感を放つゴミの山があります。

思わず鼻を抑えたくなる酷い悪臭、目の前を飛び交うハエの大群、

想像し得る悪の環境だと、断言できます。

全長数百メートルにも及ぶゴミ山のすぐ隣に、

ボロボロの家が肩を寄せ合うように隣接しています。

そこには人が暮らしていて、特に子供は多い。

ほとんどがゴミの山の上で、まだ使える

「物資」を探し歩いています。

学校にも行かずに。いや、行くこともできずに。

やがて、ゴミを満載したトラックが山に入ってくると、

子どもたちは一斉に駆け出す。積まれたばかりの廃棄物は、

彼らにとっては生き延びるための「配給物」です。

争うようにゴミへと手を伸ばすその姿に、言葉が出ませんでした。

物心ついた時からゴミのうえで生き、ゴミを漁り、

今日まで暮らしてきました。それ以外の世界は知る由もなく。

マダガスカルと私たち

実際にマダガスカルに行って、色んなものを見ていろんなことを感じました。

ここでは、実際に現地に行ったゼミ生の言葉を掲載しています。

ぜひご覧ください。

マダガスカルでの3週間は、衝撃の連続でした。

こちらに手を差し出してお金や食べ物を要求する大人、ゴミを漁って生きるための資源を探す子ども。目の前に困っている人が居るのに、せいぜいポケットにあった飴をあげるくらいしかできない。自分の無力さを思い知り、不甲斐なさと悲しみに苛まれた瞬間でした。

特に悲惨に感じたのは、ストリートチルドレンと呼ばれる路上で物乞いをして生きている、ある少年に話を聞いたときです。彼は4歳から路上生活を始め、今14歳だった。1日平均10時間物乞いをしている。通訳からそう聞いて、言葉が出ませんでした。学校で勉強をして友達と話して好きなことをして、という日本人の幼少期とは似ても似つかない。貴重な時期を物乞いに捧げざるを得なかった。どうか彼に幸せな将来が訪れてほしい、そう祈ることしかできませんでした。

それでも私は、マダガスカルでたくさんの素晴らしい出会いに恵まれて、たくさんの人の温かさに触れることができました。

言葉が分からずとも一緒に笑いあった農村の子どもたち、異国の私に本当に良くしてくれたホストファミリー、通訳として調査に全力で協力してくれた現地の大学生、全ての出会いが私にとって特別な宝物です。この何物にも代えがたい思い出、そして現地の悲惨な現状は、死ぬまで決して忘れません。

K12 こうた

マダガスカル農村で1週間ホームステイをさせていただいた時のこと。電気も水道もない貧困地域にはどのような生活が存在しているのか。笑顔なく苦しみながら生活を送っていると考えていた私にとって、そこで見た光景はとても衝撃的でした。裸足で元気いっぱいに走り回り、少し恥ずかしそうにこちらを見ているかわいい子供たち。突然日本から来た私を温かく受け入れてくれるホストファミリー。挨拶をすると笑顔で返してくれる村人たち。思いがけない温かさに心を打たれました。

しかしそんなマダガスカルの人たちの温かさを感じると同時に、その世界を取り巻く環境にはやはり確かな貧困が存在しているということも実感しました。電気も水道もないというのは言葉では簡単に表せますが、日本で暮らしている人からすると、想像することは容易ではないと思います。

この温かく素敵な人たちがより良い生活を送るためには何から変えればいいのか。家か?水源か?教育か?日本の生活を想像する私にとっては、生活環境だけを見ると、どれを変えても足りないものばかりに感じられ、調査をするだけして何もできていない自分の無力さとともに現実の厳しさを感じたりもしました。そもそもより良い生活とは何なのか。全く異なる環境で生きてきた外部の人間が手を加えるべきなのか。人のあるべき姿とは、どのようなものなのか。マダガスカル農村の現状を前に、様々な思いを巡らせました。そして何より、この村の人達が貧困を理由に、したいことを諦めなくてよい生活ができるようになってほしいと心の底から思いました。

このマダガスカル渡航では、実際に行って自分の目で見てみないと分からない事、感じられない事がたくさんありました。こんな経験ができることは普通ではありません。マダガスカル農村の村人たちを含む関わってくださった全ての方への感謝を忘れず、この経験を今後も大切にしていきたいです。

K12 みづき

K12 しおん

約3週間のうちの8日間は農村でホームステイをさせていただきました。このホームステイ期間が本当に幸せで豊かで、自分がどんどん楽しくなって幸せになっていくのを感じて、そして毎日日記を書く手が止まらないくらいたくさんのことを感じることができました。

最初、電気も水道もない農村で1週間ホームステイすると聞いた時は「絶対無理!食事はどうなるん?連絡手段は?」と楽しみよりも不安でいっぱいでした。ゼミが本格的に始まってからほぼ毎日マダガスカルについて調べてプレゼンテーションを作ったりしているのに、マダガスカルに行く実感が全然湧かないまま、気づいたらマダガスカルにいて農村に向かうバスに乗っていました。

農村での生活は本当に人間本来の生活そのものという感じで、8日間で体調がすこぶる健康になりました。朝5時半ににわとりの鳴き声か横の豚小屋から聞こえる豚の鳴き声で起き、日が沈むと何も見えないので20時頃には寝ていました。そんな生活の中で私が1番感じたのは「豊かさ」です。

農村ではほとんどの人が携帯を持っていないので歩きスマホをしている人はいません。

だから「サラマー(こんにちは)」と挨拶したらみんなが目を見て笑顔で返してくれます。

日が経つことに村を歩いているだけで子供達が私の名前を呼んでくれます。電線や高い建物がないので360度大きい空が広がっています。

毎日生活しているだけで、村を歩いているだけで胸がいっぱいになって「この瞬間を絶対忘れないでおこう」と思えるのってすごい豊かだなと思います。

シャワーもなかったしトイレももちろん全然綺麗ではなかったし友達とも家族とも連絡は取れなかったし、村の人たちと言葉も通じなかったけど、それ以上に人の温かさや自然の豊かさ、子供達の屈託ない笑顔に触れることができて、本当に人生の中で忘れられない経験をすることができました。ゼミが始まってから渡航まで本当にしんどいこともたくさんあって、寝る暇がない日も数えきれないほどありましたが、こんな大きな世界で日本以外に語れる国ができたこと、10000キロ以上も離れたところに思い出す人ができて素敵な思い出ができたこと、それだけで今まで頑張ってよかったなって思うことができました。

最初の衝撃はやはり物乞です。エジプトでもちらほらいましたが、マダガスカルは別格に多かったです。マイクを押し付けられるみたいに手をこちらへと伸ばしてきます。それも僕らのような観光客1人に対して 10人弱の子ども達がどこらともなく現れてきます。

ホームステイが始まる朝、なんだか体調悪いなぁと思っていたのですが、おそらく前日に食べたいちご味のアイスクリームが食あたりやがりまして綺麗なピンク色の雨をおよそ8回ほど降らせてから、ホテルの部屋を後にしました。

始まるやいなやバスが横転したり、砂嵐に巻き込まれたり、食あたりの高熱で死にそうだったりとホームステイ生活、最高のスタートを切ることができました。村に到着しても隔離、幽閉そんな言葉がよく似合うなぁと感じました。

でもですねみんなが書いていた通り、そんな絶望をぶっ飛はすほどの笑顔を貰いました。村には本当に子どもが多くてどいつもこいつもちょーーーかわいいんですよ。最初の頃はサラマーと挨拶しても不審がって逃げ隠れしてたのに、日を重ねるごとに私のことを見るときゃっきゃ、きゃっきゃと騒ぎながら近づいてきてくれます。全員が純粋無垢の満面の笑みで。こっちも自然に口角あがります。子ども達はいつ見てもはしゃいでいるし、幸せそうだし、そんな子ども達からとてつもないほどの元気を分けてもらいました。子ども達にはしっかりワタルコールを覚えさせました。くりたコールを覚えさせられた子ども達もいたっけな。

とにかく人懐っこい子が多くて、調査中も興味津々で私達の周りに集まってくれます。調査そっちのけで子ども達とサッカーや鬼ごっこをしてずっと遊んでました。

そんな子どもたちに囲まれて、とても幸せな1週間を過ごすことができました。最終日、別れが切なくて、涙ちょちょぎれを超えて普通にぎゃん泣きしたことも今となってはとても懐かしいです。そのくらい濃くて、楽しくて、幸せな1週間でした。まるで青春です。

マダガスカルにも慣れてきてストチルに対してスルースキルを覚え出す頃、私たちはストチルに調査をしました。。

前述した通り多くの子ども達が貧困ゆえに物乞いをしています。彼らにとってそれは生活であり、生きる術です。国としてももはや文化として浸透しています。そんな中、子ども達に将来の夢を聞く項目がありました。子ども達の将来の夢は医者や教師、警察などが多かったです。さっきまで道で寝ていて服も髪の毛もぼろぼろ靴も履いてない傷跡いっぱい。そんな子ども達に真っ直ぐな目で「将来、医者になりたい」なんて言われたらこちらもちょちとぎれです。

K12 わたる

K12 みほ

私と同期メンバーの研究のテーマは農業生産性の向上であり、その活動の一環として現地の農家に対して大量の化学肥料を販売する実験を行いました。実験前まで、すぐに売り切ることができると想定していました。しかし、現地では化学肥料の有用性を理解している農家がごくわずかで、全く売ることができませんでした。この現状を教授に報告したところ、「この肥料はゼミナールの費用で購入しているため、完売しなければ赤字になる。そのため、売り切れるまでタナに帰ってこなくて良い。」と告げられました。その時私たちに残された期間はあと3日しかありませんでした。この現状にゼミナールのメンバーは諦めかけていましたが、皆んなで現状を打破する方法を模索をしました。その結果、思い切って集落を一件一件訪問販売することになりました。当初はうまくいかないことも多かったのですが、最終的には全員で協力して訪問販売することができました。

この経験を通して私には、困難に追いやられたとしても諦めることなく解決策を発想する力、日本人とマダガスカル農家という立場の違う人であれど真摯に向き合って自分の意見を発信する力があることを「発見」しました。これからの社会人生活の中でも新しい自分らしさを発掘し、発展させていきたいです。

BALI, INDNESIA

あちこちに刺激が落ちている

インドネシアのバリ島で、1ヶ月にわたるインターンシップを行います。

バリ島は自然や文化が豊かで、観光業がメインです。

超高級ラグジュアリーホテルや、現地の大学・日本語学校、

ダイビングスクール、スパ、旅行会社など

様々なところでインターンさせていただきます。

バリ島は世界最後の楽園と言われるほど、自然が豊かで文化も豊かです。

バリ島は世界有数のリゾート地ですが、

もちろん栗田ゼミ生はリゾートを満喫するためにバリを訪れるのではありません。

インドネシアのバリ島で暮らす人たちは、

おおらかで私たちの心を洗い流してくれるような寛容さがありました。

日本で暮らしでは決して味わうことのできなかった、

バリ特有の文化や雰囲気に触れながら働くことは、

学生である私たちにとって大きな意味をもたらすものであると同時に、

多くの素敵な出会いにもなりました。

aaaa

Other countries

栗田ゼミでは、アフリカの最貧国国家マダガスカル、

世界屈指のリゾート地バリ島以外にも様々な国に訪れています。

一つ一つの国に、特有の言語があり、文化があり、人が居ます。

「世界」に触れ、「世界」を知る。

ここでは、栗田ゼミがこれまで訪れた国々を紹介していきます。

EGYPT

ピラミッド、スフィンクス、ミイラ、長い歴史を持つ

エジプトに行ってきました。

エジプトの平均年齢は約25歳、繰人口は約1.2万人。

経済成長のに対するポテンシャルは非常に大きいですが、

2024年GDPは日本の約1/10です。

日本と同等の人口を誇りつつも、経済規模でここまで大きな差があります。

エジプトにとって今後重要になるのは、一人当たりの労働生産性をあげること。

それを調べに、現地まで行ってきました。

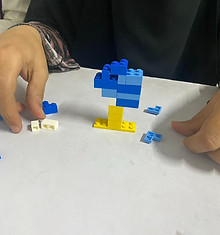

レゴブロックを使った実験

エジプトの約20の中小企業にて、

皆さんもおなじみの「レゴブロック」を使った

実験をしました。

労働者の方にレゴのパーツを渡し、

制限時間内に指定の形を作ってもらいます。

例えば木、手裏剣など、皆さんも一度は

作ったことがあるのではないでしょうか。

レゴブロックは難しい

こちらは実験の様子です。

あまり難易度の高くないものでも苦戦する方は多いです。

我々はレゴブロックを当たり前のように扱いますが、

実は「非認知能力」「空間認識能力」といった様々な能力

を知らず知らずのうちに利用しています。

これらの能力は、労働生産性にも密接に関わっています。

これらの実験で得られたデータを用いて論文執筆も行いました。

詳しくは、 をご覧ください。

エジプトの人たちは、優しくて明るくてフレンドリーで、

彼らと話すのはとても楽しかったです。

エジプトの

おもいでたち

夜のエジプト

ペン貿易

国民食

でかい

夜ver

こしゃり

英雄

朝ver

他の活動はこちらから

Others